Este 14 de noviembre, se cumplen 50 años de la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los que España entregaba el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Fueron unos acuerdos ilegales, nulos de pleno derecho, pero a día de hoy, medio siglo después, Marruecos sigue ocupando militarmente el territorio saharaui.

Este es el quinto de una serie de artículos con los que estamos repasando el 50 aniversario de una serie de hechos que sucedieron en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1976 y que cambiaron para siempre la suerte de todos los saharauis. Con el de hoy, veremos cómo España materializó, al margen de la ONU y del derecho internacional, la entrega a Marruecos y Mauritania de la que hasta entonces era su provincia número 53.

El 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde había entrado en el entonces Sáhara español aprovechando la enfermedad y agonía de Franco. El dictador no se había recuperado aún del coma en el que había entrado el día 3 de noviembre y, exceptuando algunos momentos de lucidez, no volvería ya más a recuperar la consciencia. El día 7 de ese mes, el Caudillo fue trasladado de urgencia al Hospital de La Paz, donde se le sometió a una nueva intervención quirúrgica con la que se le extraería el noventa por ciento del estómago. También se le localizaron once úlceras sangrantes a causa de las cuales contraería una peritonitis aguda que le provocaría, a su vez, otros fallos multiorgánicos.

Ese mismo día, y a dos mil kilómetros de allí, otros cien mil participantes de la Marcha Verde cruzarían el paralelo 27° 40’ N, pero esta vez lo harían por la zona del Temboscai, un punto de la frontera a unos 25 kilómetros más al este del paso del Tah. Una tercera marcha proveniente de Zag haría lo mismo por el lado más oriental de la línea administrativa divisoria entre los dos países introduciéndose en el Sáhara Occidental por el norte de Mahbes.

En Madrid, un Consejo de Ministros encabezado por el presidente del Gobierno Arias Navarro se veía en la encrucijada de tener que lidiar con estas dos situaciones tan extremadamente embarazosas para el Estado y a la vez tan distantes la una de la otra. Por un lado, la extrema gravedad de Franco urgía a trazar los mejores pasos para un cambio de régimen en España lo menos traumático posible y en un lapso de tiempo relativamente corto. Por otro lado, había que diseñar la mejor estrategia para entregar la provincia del Sáhara español a Marruecos y Mauritania jugando una carta que permitiera presentar, ante la comunidad internacional, el traspaso del territorio de la mejor manera posible.

Pero, por si fuera poco para el entonces estresado presidente del Gobierno, Arias Navarro recibió, a través del embajador marroquí en Madrid, Abdelatif Filali, un mensaje del rey Hasán en el que el monarca “estimaba que, puesto que eran ya tres las ocasiones en que los marroquíes habían ido a Madrid, ahora debía ser una delegación española la que se trasladase a Agadir”[1] para seguir con las negociaciones de la entrega de la provincia sahariana.

A las pocas horas, un Mystère de la Subsecretaría de Aviación Civil despegaría de Madrid con el Ministro de Presidencia, Antonio Carro, en dirección a Rabat, donde recogería al embajador español en la capital marroquí, Martín-Gamero, y proseguiría con él hasta Agadir, donde Hasán II tenía establecido su puesto de mando desde el 2 de noviembre anterior. Al día siguiente, 8 de noviembre, Carro se reunió con varios ministros marroquíes para seguir con la mesa de negociación y, el día 9, el ministro español y el embajador Martín-Gamero fueron recogidos por un coche oficial y conducidos ante Hasán II para entrevistarse directamente con el monarca. La sorpresa fue que el lugar del encuentro con el rey no fue ningún palacio ni tampoco ningún despacho oficial, sino un aula de una escuela de la ciudad. El rey Hasán, que habló desde la tarima del profesor para crear un escenario ambiental con cierta superioridad física a su favor, amenazó a los dos representantes españoles advirtiéndoles de que solo disolvería la Marcha Verde cuando España le hiciese entrega del Sáhara Occidental. Sabía que, si no conseguía hacerse con el territorio, aquella masa de civiles agolpada sobre el paralelo 27° 40’ y frente a las alambradas de los campos de minas colocadas por el Ejército español se le podría girar en su contra, una posibilidad que el rey Hasán estaba dispuesto a evitar a toda costa.

El ministro Carro y el diplomático español destinado en Rabat le escuchaban desde la primera fila de pupitres de los alumnos. A sus espaldas, el resto de miembros del Gobierno marroquí allí presentes presenciaban atentos aquella particular reunión. Antonio Carro intentó tranquilizar al monarca trasladándole la determinación del Gobierno de España de entregarle el Sáhara, pero trató de hacerle entender que tenían que buscar la manera de formalizar un acuerdo encuadrándolo con ciertas pautas legales con el fin de salvaguardar la apariencia ante la comunidad internacional.

—Además — añadió el ministro español tratando de infundir cierto positivismo en la reunión —, las negociaciones están yendo muy bien.

Pero Hasán II sabía que no podía retener, por muchos días más, aquella marcha estancada a ambos lados de la frontera, pues pronto surgirían los primeros problemas de malestar entre los participantes por la falta de higiene y enfermedades. Para retirarla, el monarca quería recibir, al menos, una respuesta en forma de compromiso, algo que el ministro español no podía ofrecerle en ese momento. Carro, preocupado por la celeridad que exigía el monarca, respondió:

—España no puede ceder la soberanía del territorio puesto que no dispone de ella. Además, la opinión pública no aceptaría una claudicación bajo la presión de Marruecos[2]. Aun así, veré qué puedo hacer.

En unas horas, el ministro de Presidencia consiguió trasladar a Hasán II el compromiso que esperaba este por parte del Gobierno español. En el pacto, acuerdan que el presidente del Gobierno español le dirigiría una carta pidiéndole que reconsiderase la continuidad de la Marcha Verde. A cambio, se reemprenderían inmediatamente las negociaciones entre los dos países sobre la entrega del territorio. El 10 de noviembre, el monarca ordena la retirada de la Marcha Verde y empieza el repliegue de la masa de civiles. El grueso de la concentración retrocede hasta los campamentos levantados días atrás en Tarfaya.

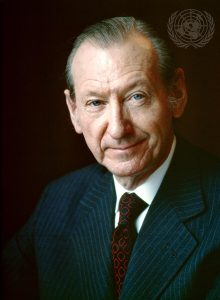

Mientras tanto, aún hay quien continúa confiando en la vía propuesta por las Naciones Unidas, y es su secretario general, Kurt Waldheim, quien le pide al embajador español ante la ONU, Jaime de Piniés, que España ponga a su disposición 10.000 legionarios para colocarlos bajo la bandera de la organización internacional. Waldheim pretende encauzar el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental según los dictados de la legalidad internacional. Su idea es que, para el día 13 de noviembre, se apruebe un documento con el que la ONU asuma la administración del territorio.

Piniés traslada la petición al Gobierno español, pero el ejecutivo de Arias Navarro desoye la propuesta y se inician, el 12 de noviembre, las negociaciones finales antes de que España, Marruecos y Mauritania rubriquen el acuerdo.

El día 13 por la tarde, la marcha en el Sáhara ya se ha retirado por completo, aunque unos cincuenta mil voluntarios permanecerán concentrados aún a un kilómetro al norte de la frontera. Finalmente, se firman, el 14 de noviembre, los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Esta es la declaración que firmaron los representantes de los tres gobiernos reunidos:

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ENTRE ESPAÑA, MARRUECOS

Y MAURITANIA SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL

En Madrid, a 14 de noviembre de 1975 y reunidas las Delegaciones que legítimamente representan a los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, se manifiestan de acuerdo en orden a los siguientes principios:

1°) España ratifica su resolución — reiteradamente manifestada ante la ONU — de descolonizar el territorio del Sahara Occidental poniendo termino a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora.

2°) De conformidad con la anterior determinación y de acuerdo con las negociaciones propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, España procederá de inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemáa, y a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes a que se refiere el párrafo anterior. En su consecuencia, se acuerda designar a dos Gobernadores Adjuntos, a propuesta de Marruecos y Mauritania, a fin de que auxilien en sus funciones al Gobernador General del territorio. La terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976.

3°) Será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa.

4°) Los tres países informarán al Secretario General de las Naciones Unidas de lo establecido en el presente Documento como resultado de las negociaciones celebradas de conformidad con el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

5°) Los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con el mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

6°) Este Documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la «Ley de Descolonización del Sahara» que autoriza al Gobierno español para adquirir los compromisos que condicionadamente se contienen en este Documento.

Rubricaron este documento, en el Palacio de la Zarzuela, el presidente del Gobierno español, Carlos Arias Navarro, el primer ministro de Marruecos, Ahmed Osman, y el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania, Hamdi uld Mouknass.

Esta declaración vino acompañada por una serie de actas anexas[3] donde las distintas delegaciones formalizaron las contrapartidas económicas para España por la entrega del Sáhara. Una de ellas fue a tres bandas y se establecía lo siguiente:

ACTA DE LAS CONVERSACIONES MANTENIDAS, DE UNA PARTE, ENTRE LAS DELEGACIONES DEL REINO DE MARRUECOS Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, Y DE OTRA, DE ESPAÑA, A PROPÓSITO DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SAHARA

Las tres Delegaciones han acordado lo siguiente:

- Pesca: Reconocimiento conjunto por Marruecos y Mauritania de derechos de pesca en las aguas del Sahara a favor de 800 barcos españoles, por una duración de 20 años y en las mismas condiciones actuales, salvo el canon a ser abonado a partir del sexto año. Durante los cinco primeros años, los barcos de pesca españoles quedarán exentos de todo canon. Para los quince años siguientes abonarán un canon que será el más favorable posible concedido a cualquier país tercero con una rebaja convenida. Antes del comienzo del sexto año, una Comisión Mixta de las tres partes se reunirá para fijar dicho canon.

- Bienes públicos: Antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de los tres países se reunirán con objeto de establecer la lista de bienes públicos que sería transferida por España como parte integrante del territorio, y la de aquellos otros bienes que pudieran ser objeto de transferencia mediante el pago de la correspondiente indemnización. Para estos últimos, las partes fijarán antes de dicha fecha las eventuales modalidades de valoración, transferencia y pago.

- Bienes privados: Marruecos y Mauritania se comprometen a respetar las propiedades privadas españolas en el Sahara y asegurar a sus propietarios su libre disposición y una justa indemnización en caso de expropiación.

- Comercio: Marruecos y Mauritania estimularán el desarrollo de las corrientes de comercio tradicionales entre España y el Sahara en el marco de sus reglamentaciones de comercio exterior.

- Otras cuestiones: Antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de España, Marruecos y Mauritania se reunirán a fin de examinar y de resolver los problemas de navegación aérea y marítima y de las comunicaciones en general, así como cualquier otro tema que pueda derivarse de la transferencia del territorio del Sahara.

Madrid, 14 de noviembre de 1975

En las otras dos actas, se detallaban más concretamente los acuerdos alcanzados entre el Gobierno español y el de cada uno de los otros dos países norteafricanos respectivamente. Pero en el Acta de las Conversaciones entre el Reino de Marruecos y España, destaca el apartado de Cooperación Económica, en el que ambas delegaciones acuerdan que, como contrapartida por la entrega del territorio por parte de España, Marruecos:

“se compromete a compartir la sociedad que haya que fundar como consecuencia del resultado positivo de alguna o varias de las investigaciones emprendidas. En cada una de estas sociedades, el socio español tendría derecho en principio al 35 por ciento del accionariado y en este caso cada socio se haría cargo, proporcionalmente a su participación, de los gastos de investigación más los de desarrollo y puesta en explotación del yacimiento. El socio español tendría derecho a la importación del porcentaje de producto equivalente al de su participación y ello a los precios que en cada momento rijan en el mercado internacional. Si bien el ámbito de actuación de estas sociedades investigadoras puede extenderse a Marruecos, España desea que, en el caso específico del actual territorio del Sahara, esta actividad se realice en régimen de prioridad.”

Con este punto del acuerdo, el Gobierno español no solo recuperaba parte del importe de las inversiones que había realizado hasta entonces en la compañía Fosfatos de Bucraa, S. A., sino que se aseguraba también la obtención del 35% de la que sería la futura explotación del yacimiento de fosfatos por parte de Marruecos. Pero la paralización de la explotación del yacimiento a causa de la guerra que acababa de empezar en el Sáhara provocó que esa participación del 35% de Fos Bucraa reservada para el Instituto Nacional de Industria (INI) español se convirtiera realmente en una participación en ese porcentaje pero en pérdidas de la compañía.

En el sexto punto de la Declaración principal de los acuerdos entre los tres países, se estipula que el documento entraría en vigor “el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la «Ley de Descolonización del Sáhara»”. Será el pleno del Congreso de los Diputados el que votará esta Ley con un debate previo los días 18 y 19 de noviembre de ese 1975 en el que el Gobierno español intentará descargar de España las responsabilidades que realmente tenía el Estado como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. En un intento de justificar la dejadez de funciones de su gobierno respecto al territorio y a la población que lo habitaba, el ministro Carro llegaría a decir, en la sesión del día 18, aquello de que “el Sáhara es de España; pero el Sáhara no es España”[4].

Al día siguiente, se realiza la votación y la ley, muy breve y con un solo artículo, sale adelante con 345 votos a favor y solo cuatro en contra. El BOE publicará, el día 20, la que será la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre la descolonización del Sáhara, en la que se establecía lo siguiente:

El Estado Español ha venido ejerciendo, como Potencia administradora, plenitud de competencias y facultades sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional.

Próximo a culminar el proceso de descolonización de dicho territorio, de conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, procede promulgar la norma legal adecuada para llevar a buen fin dicho proceso y que faculte al Gobierno para adoptar las medidas al efecto.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas,

Vengo en sancionar:

Artículo único. — Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses españoles.

Dada en el Palacio de la Zarzuela a diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBÓN

PRÍNCIPE DE ESPAÑA

Pero ese día, 20 de noviembre, la entrega del Sáhara a Marruecos y Mauritania pasaría a un segundo plano porque otra noticia acapararía toda la atención de los medios de comunicación y de toda la sociedad española en general: esa noche, había muerto Franco.

Con la Ley de Descolonización del Sáhara, España se retira del territorio pretendiendo desprenderse de las responsabilidades que tenía como metrópoli.

Así lo dispone el primer punto de los seis de la Declaración de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en el que el Gobierno español dice poner término “a las responsabilidades y poderes que tiene [España] sobre dicho territorio como Potencia Administradora”, aunque, con la Ley aprobada ese 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, va un paso más allá y quiere dejar claro que el Sáhara Occidental “nunca ha formado parte del territorio nacional”. Con lo dispuesto en esta ley, el Gobierno español quiere dar a entender que los saharauis nunca fueron españoles, pero lo cierto es que muchos de ellos guardan aún, a día de hoy, sus propios DNI, esos documentos nacionales de identidad azules que les expidió la Administración española hasta finales de 1975 por considerarlos entonces nacionales. Con esta martingala jurídica, el Gobierno español pretendía dar por concluida su relación con el Sáhara Occidental obviando que la política española en el territorio durante esos veinte años anteriores, concretamente desde que España ingresa en la ONU en 1955, había sido una política de asimilación donde España sí reconocía el Sáhara Occidental como parte de su territorio nacional — de hecho, terminó llamándose a la provincia como la número 53 del Estado — y a los saharauis como nacionales españoles, concediéndoles la nacionalidad y, por tanto, expidiéndoles el DNI y el pasaporte español e incluso permitiéndoles el acceso a la función pública, algo que estaba reservado por ley solo a las personas que tenían la nacionalidad española.

Con los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España intentará rehuir de igual forma, pero ante la comunidad internacional, de las obligaciones que tenía sobre el Sáhara Occidental. Pero los Acuerdos Tripartitos son unos acuerdos nulos de pleno derecho porque violan una norma de derecho imperativo y de obligado cumplimiento como es el derecho a la autodeterminación — en este caso, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui —, algo que, desde el punto de vista del derecho internacional, no admite discusión. Pero la decisión de España de rehuir de la responsabilidad jurídica internacional respecto del Sáhara Occidental enturbia la aplicación del derecho internacional en sí mismo permitiendo que también interfieran en el contencioso los intereses de otras potencias que se aprovecharán de la situación para sacar cada una su mejor tajada.

España aparentará dar cumplimiento al mandato de la ONU en materia de descolonización, pero es contradictorio pretender hacerlo poniendo fin a las responsabilidades que se tiene como potencia administradora del territorio y entregándoselo después a Marruecos y Mauritania. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid no podían transferir la soberanía del Sáhara Occidental a ninguno de los signatarios porque ninguno de ellos tenía competencias para disponer de un territorio y de un pueblo que les eran ajenos. Ni siquiera España estaba legitimada para ceder el Sáhara Occidental porque era tan solo la potencia administradora de este, sin que ello significara que fuera soberana de este territorio no autónomo. Por tanto, España no podía transmitir la soberanía del Sáhara Occidental porque no le pertenecía. Tan solo podía transferir, como potencia administradora, su administración.

Pero si el Gobierno español no se veía capaz de organizar un referéndum de autodeterminación y, aun así, había decidido que era el momento de transferir la administración del Sáhara Occidental, tenía dos opciones para hacerlo según la legalidad internacional: podía entregársela a la población autóctona de este, es decir, al pueblo saharaui, o, en el peor de los casos, cederla a las Naciones Unidas, que era quien jurídicamente le estaba permitiendo a España hasta entonces administrar el territorio y quien podía establecer una administración provisional hasta la celebración del referéndum. Pero en ningún caso, España podía entregar dicha administración a las dos potencias que tenían reivindicaciones sobre el territorio sin tener título jurídico para ello. No obstante, España acabó entregando el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania y, desde entonces, estos dos países violaban el derecho internacional. Mauritania, solo hasta 1979, pues no solo se retiró del Sáhara Occidental ese año, sino que, además, hoy reconoce como Estado a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Marruecos, en cambio, aún sigue siendo, a día de hoy, un país ocupante del territorio.

Estas dos opciones — entrega de la administración del territorio directamente al pueblo saharaui o, en su defecto, a las Naciones Unidas — también eran las dos únicas válidas para Argelia, quien se opuso radicalmente a la firma del Acuerdo Tripartito y reclamó un posicionamiento más firme de la ONU y de su Consejo de Seguridad. Pero la ONU se limitó a aprobar, el 10 de diciembre de 1975, la Resolución 3458 B (XXX), en la que se pedía “a las partes en el acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975 que velen por el respeto de las aspiraciones libremente expresadas de las poblaciones saharianas”.

En el segundo apartado de la Declaración de los Acuerdos Tripartitos, los signatarios de estos implican a la Yemaa aprovechando que su presidente, Jatri uld Said uld Yumani, se había pasado a Marruecos y había rendido vasallaje a Hasán II el día 5 de ese mismo mes.

Se buscaba evidenciar que la Asamblea General del Sáhara también reconocía a Hasán II como soberano del Sáhara Occidental y pretendían hacer, de la Yemaa, una “colaboradora” del pacto, “a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes” de “una Administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania”. Pero difícilmente esta Asamblea General, constituida por 102 miembros, representaría al pueblo saharaui en su totalidad, no solo porque, como instrumento colonialista español que era, no poseía una autoridad real en el territorio, sino porque, al no ser elegida de una forma democrática, no podía decidir la libre determinación de la población a quien pretendía representar.

Aun así, España, Marruecos y Mauritania presentaron a la Asamblea General del Sáhara como colaboradora en el pacto en una decisión del pueblo saharaui en su ejercicio a la libre determinación, pues, como dice el tercer apartado de la Declaración de los acuerdos, “será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa”.

Es llamativo, no obstante, que, en los dos siguientes apartados, en los puntos cuarto y quinto de la Declaración respectivamente, se haga referencia a la “conformidad con el Artículo 33 de la Carta de las NNUU”[5] y al “espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios” de esta cuando lo que vienen a significar los Acuerdos Tripartitos en sí mismos no es otra cosa que una flagrante violación del derecho internacional y una grave contradicción con la propia Carta de la ONU y lo expresado hasta entonces por las diferentes resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

Pero las Naciones Unidas reaccionarán con tímidos mensajes llamando a la calma y poco más. La falta de contundencia de precisamente la Asamblea General de la ONU y de su Consejo de Seguridad proporcionarán a Marruecos y Mauritania los pretextos suficientes para seguir con la invasión del Sáhara Occidental. Mientras tanto, el pueblo saharaui observaba cómo era traicionado y abandonado por la que había sido hasta entonces su potencia colonial. Pero no podía quedarse mirando. Debía huir si quería seguir viviendo. Los ejércitos invasores de Marruecos y Mauritania estaban entrando en el territorio por el norte y el sur respectivamente y los saharauis debían replegarse no solo para salvarse huyendo, quien pudiera, desierto adentro, sino también para organizar el inicio de una guerra de resistencia que se preveía larga y cruel.

Aquella noche del 14 de noviembre, Dueh Sidna, secretario general del Partido de la Unión Nacional Saharaui (PUNS), disolvió el partido y ofreció a los afiliados de la organización la posibilidad de engrosar las filas del Frente Polisario.

Aquella guerra de resistencia entre el Polisario y los dos países ocupantes duró hasta 1991, pero, tras un proceso de paz fracasado, los saharauis enfrentan actualmente, y desde noviembre de 2020, su segunda guerra de liberación contra Marruecos.

[1] Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 6, 14 de marzo de 1978.

[2] BÁRBULO, Tomás, La historia prohibida del Sáhara Español, Ediciones Destino, Barcelona, 2002.

[3] El contenido de estas actas se puede consultar en la web del Centro de Estudios del Sáhara Occidental.

[4] Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión Plenaria, núm. 20, 18 y 19 de noviembre de 1975, p. 107.

[5] En el artículo 33 de su Capítulo IV: Arreglo pacífico de controversias, la Carta de las Naciones Unidas establece, en su primer punto, que “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

(*) Foto de cabecera: la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975. / Foto extraída de porunsaharalibre.org