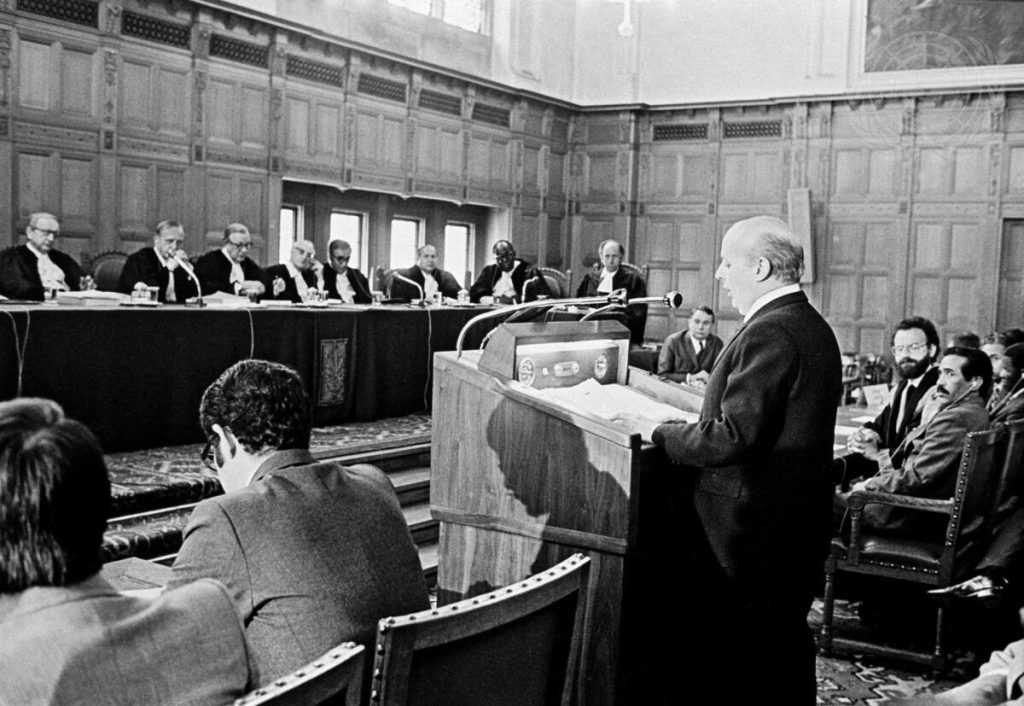

El 16 de octubre de 1975, a las 9h de la mañana, la Corte Internacional de Justicia de La Haya abría la sesión para hacer público un dictamen consultivo sobre el Sáhara Occidental. Las conclusiones a las que había llegado el alto tribunal suponían el rechazo de las tesis anexionistas del territorio por parte de Marruecos y Mauritania y una llamada al reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Pero el rey de Marruecos, Hasán II, lejos de acatar lo dictaminado por el Tribunal Internacional de Justicia, tergiversó las palabras del propio dictamen e hizo un llamamiento a la población marroquí para invadir el entonces Sáhara español. Todo estaba previsto para que, en unos pocos días, la Marcha Verde echara a andar y se iniciase la invasión del territorio saharaui.

Unos meses antes, Marruecos había conseguido que la Asamblea General de la ONU aprobara la Resolución 3292 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974, con la que no solo se pedía a España que suspendiera provisionalmente la organización del referéndum de autodeterminación que había decidido celebrar para el pueblo saharaui, sino que también se solicitaba un dictamen a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que estableciera qué tipo de vínculos hubieran podido existir en el momento en que España inició su colonización en el Sáhara Occidental entre la población de este territorio y los Estados vecinos de Marruecos y Mauritania.

Con el fin de recabar información para la elaboración de un informe sobre estas cuestiones, la ONU decidió enviar, entre mayo y junio de 1975, una Misión Visitadora para comprobar cuál era la situación real en el territorio. El primer efecto de la Resolución 3292 (XXIX) fue que, efectivamente, España procedió a suspender la organización del referéndum que tenía previsto celebrar para el pueblo saharaui en el primer semestre de 1975, una primera batalla ganada para los dos países que tenían reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara Occidental: Marruecos y Mauritania. Y el 16 de octubre de 1976, meses después de que aquella delegación de la ONU visitara el entonces aún Sáhara español, la CIJ hacía público su dictamen.

Concretamente, la Corte Internacional de Justicia de La Haya debía emitir, según la solicitud expresada en la Resolución 3292 (XXIX), un dictamen consultivo que estableciera, por un lado, si el territorio del Sáhara Occidental era terra nullius en el momento en que España inició su colonización, es decir, en 1884; y, por otro, que, de no ser terra nullius, se pronunciara sobre la existencia o no de vínculos jurídicos entre la población del territorio y el Reino de Marruecos y el “complejo mauritano”. El término terra nullius es un latinismo que literalmente viene a significar “tierra de nadie”, pero entendemos como tal todo aquel territorio que no está bajo soberanía de ningún Estado ni gobierno y que no está habitado por poblaciones social y políticamente organizadas.

Las conclusiones a las que llegó la CIJ fueron irrebatibles. En la primera de las cuestiones, el alto tribunal se pronunció en los siguientes términos respecto al territorio del Sáhara Occidental en el momento de la llegada de los españoles:

“[…] era habitado por pueblos, que si bien nómadas, estaban organizados social y políticamente en tribus, bajo el mando de jefes competentes para representarlos”

En esta cuestión, el dictamen dejó claramente establecido, y en una decisión adoptada por unanimidad de los miembros del tribunal, que el Sáhara Occidental no era terra nullius en el momento en que los españoles iniciaron la colonización del territorio y que así se hacía constar también en base al derecho vigente en aquella época.

A ojos de la CIJ, el Sáhara Occidental no era, pues, una tierra sin dueño, y así se reconocía en algunos tratados de la época del inicio de la colonización y en otros anteriores. Por poner un ejemplo, tenemos una Real Orden española fechada el 26 de diciembre de 1884 en la que se hacía referencia al “Convenio firmado en 28 de noviembre de 1884 por los indígenas de la costa de Cabo Blanco y el Sr. Bonelli, representante de la Sociedad Española de Africanistas”, un pacto en que se proclamaba que el rey de España tomaría el territorio bajo su protección basándose en los acuerdos alcanzados por los españoles con los chiuj[1] locales de la costa. En el documento, se establecía lo siguiente:

«Declaran los que inscriben su nombre después de la fecha, que ha llegado al territorio de la kábila de UUad Sbá, en la costa del mar, D. Emilio Bonelli, representante de la Sociedad Española de Africanistas […], con objeto de comerciar, vender y comprar […] y le hemos entregado el territorio llamado Uadibée, o Cabo Blanco, de la costa, para que se halle bajo la protección y gobierno de S. M. el Rey de España D. Alfonso XII únicamente.

Estipulamos entre él y nosotros que no admitiremos a súbditos de otra nación cristiana, excepto los que pertenecen a la nación española, a quienes respetaremos y consideraremos en sus personas y bienes […]

Por este contrato voluntario y ventajoso […] lo declaramos con satisfacción, como representantes del Sherif Sid Abd El Aziz, Uled El Mami, Xeque de la kábila mencionada.»[2]

Esta interpretación por parte de la CIJ no deja de ser una cuestión de índole historicista y, por tanto, el hecho de que fuera o no terra nullius en un momento relativamente lejano en el tiempo no debería repercutir en determinar quién era, en 1975, el legítimo propietario del territorio, puesto que, al tratarse de un caso de descolonización, debe primar el principio de la libre determinación de los pueblos. Pero la Corte Internacional de Justicia entró a valorar la cuestión y su conclusión a este respecto fue indiscutible: el Sáhara Occidental no era terra nullius en el momento en que España inició la colonización del territorio.

En lo que respecta a la segunda de las cuestiones, es decir, la de si habían existido vínculos jurídicos entre la población del territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano antes de la colonización española, el pronunciamiento de la CIJ también fue irrefutable:

“El Tribunal concluye que los elementos e informaciones presentados no confirman la existencia de vínculo alguno de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental de una parte, y el Reino de Marruecos o el conjunto mauritano, de otra. Por lo tanto, el Tribunal no ha constatado la existencia de vínculos jurídicos que puedan modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en lo referente a la descolonización del Sáhara Occidental y en particular a la aplicación del principio de autodeterminación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio”.

Dos días antes de la publicación del dictamen, la Misión Visitadora de la ONU también presentó su propio informe[3] y, entre sus conclusiones, la Misión precisaba que había comprobado “que, dentro del Territorio, la población, o por lo menos casi todas las personas entrevistadas por la Misión, estaban categóricamente a favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y de Mauritania” y que “el Frente POLISARIO, pese a haber sido considerado un movimiento clandestino hasta la llegada de la Misión, parecía ser la fuerza política dominante en el Territorio”. Hacia el final del documento, los miembros de la Misión concluían que, dadas las divergencias existentes entre los diferentes actores en el conflicto, consideraban que la Asamblea General de la NNUU debía “adoptar medidas para que esos pueblos puedan decidir su porvenir en completa libertad y en un ambiente de paz y de seguridad, de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General relativas a la cuestión.”

A modo de apéndice del documento, uno de los tres integrantes de la Misión, concretamente la delegada cubana Marta Jiménez Martínez, quiso declarar que, aun estando de acuerdo con lo fundamental del informe, deseaba dejar constancia de la siguiente observación:

“Es un derecho legítimo de los pueblos ser dueños de su propio destino de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1960, que señala: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural». El ejercicio de este derecho no puede ser limitado, menos aún supeditado a los intereses de otras naciones.

La acción de las Naciones Unidas debe encaminarse a garantizar que el pueblo saharaui determine libremente su propio destino a lo cual deben contribuir la Potencia administradora y los países vecinos, en un ambiente de paz y seguridades recíprocas.”

El hecho de haberse conocido el informe de la Misión Visitadora con anterioridad a la publicación del dictamen de la CIJ hizo que, durante los dos días previos a aquel 16 de octubre, el pueblo saharaui estuviera esperanzado en las posibilidades que se abrían a partir de entonces tanto para el futuro de la provincia como para todos los saharauis. Por fin, la ONU se pronunciaba y dejaba las cosas claras a Hasán II: el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos. Se confiaba, además, en que, en el territorio, se produciría una desescalada de la tensión que hiciera prosperar el entendimiento que parecían mantener el Gobierno español y el Frente Polisario y que se concretaría un acuerdo de mutua confianza entre ambos actores que posibilitaría que la ONU impulsase, finalmente, la celebración del tan esperado referéndum para el pueblo saharaui.

Todo aquel optimismo había impregnado de ilusión cada rincón del antiguo Sáhara español. Sin embargo, a las pocas horas de hacerse público el dictamen de la CIJ, toda aquella euforia vivida por los saharauis se desvaneció de repente. Hasán II ofreció un discurso retransmitido por radio y televisión para todo Marruecos en el cual, manipulando el contenido del dictamen, interpretó a su antojo las conclusiones a las que había llegado la corte de La Haya. No solamente silenció partes del informe donde claramente se negaba la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, sino que también tergiversó algunas de las cuestiones en las que había entrado el tribunal y dio a entender que precisamente se había reconocido lo contrario de lo que estableció la corte. De hecho, una de las principales críticas que se le hicieron a la CIJ fue que la claridad de las conclusiones — es decir, que el Sáhara Occidental no era terra nullius en el momento de la llegada de los españoles y que no existían vínculos de soberanía entre la población del territorio y Marruecos o Mauritania — hubiera sido suficientemente eficaz para resolver el contencioso de no haber entrado en innumerables cuestiones paralelas, como algunas de carácter más práctico que las del propio fondo del asunto, opiniones individuales de los miembros el tribunal o la interpretación que las partes hacían de algunas controversias.

Una de estas cuestiones paralelas que más le valieron a Hasán II para falsear las conclusiones del dictamen fue la comentada por el propio tribunal de La Haya sobre la existencia de “vínculos de fidelidad entre el Sultán de Marruecos y alguna de las tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental” y “vínculos jurídicos entre la entidad mauritana” y el Sáhara Occidental, aunque, luego, el mismo dictamen negara la existencia de “vínculo alguno de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o la entidad mauritana”. Pero esta inaceptable ambigüedad del propio tribunal comentando dichos vínculos que luego negaría que fueran de soberanía sirvió de pretexto para que Hasán II llegara a afirmar que el derecho internacional islámico no diferenciaba entre “lazos jurídicos y de vasallaje”, dando a entender, por tanto, que el tribunal validaba que, con ese tipo de ligámenes, se reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, algo que la corte de La Haya no había hecho.

A la CIJ, se le reprochó que su inaceptable indefinición con respecto a la posibilidad de que ciertos vínculos que hubieran podido existir en un momento dado en el pasado entre la población del territorio en cuestión y alguna autoridad marroquí o de cualquier otro Estado pudieran condicionar la aplicabilidad del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en la actualidad. La decepcionante vaguedad del tribunal en esta parte de sus conclusiones fue aprovechada por Hasán II para cambiar el sentido del dictamen, sobre todo cuando la Corte Internacional de Justicia había entrado a comentar vínculos religiosos que algunas tribus saharauis habían mantenido con el sultán de Marruecos en épocas anteriores a la colonización española. La CIJ negaba relevancia a estos vínculos puesto que este tipo de relaciones han sido, y son, comunes en muchas otras regiones del mundo sin que ello haya significado en la actualidad un vínculo jurídico de soberanía o subordinación de un determinado pueblo a una autoridad soberana. Si no, pues, ¿cómo se aplicarían a día de hoy posibles reivindicaciones de antiguos imperios como el Otomano o el Persa sobre pueblos que formaban parte de sus vastos territorios en el pasado por muy lejanos que fueran aquellos en el tiempo? Pero es que, además, en el caso que nos atañe, no se confirma ni siquiera que Marruecos hubiera ejercido nunca una actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara Occidental.

Sí que existen, por el contrario, tratados de Marruecos con España anteriores a 1884 que dan cuenta de la nula autoridad que ostentaba el sultán marroquí sobre los habitantes al sur de su territorio. Alguno de estos tratados son el de Marrakech[4], de 1767, y el de Meknés[5], de 1799, con los que el sultán puso de manifiesto hasta dónde alcanzaba su soberanía y hacía referencia a los saharauis como las tribus “errantes y feroces” que existían más allá de sus dominios. Por otro lado, el hecho de que la empresa británica North West Africa Company, propiedad del escocés McKenzie, firmara, en 1879, acuerdos con las tribus saharauis, concretamente con el Chej Mohamed Ben Beiruk, significó un reconocimiento tácito por parte de Reino Unido de que no reconocía el Sáhara Occidental como parte integral de Marruecos. Este tipo de tratados conformaban una serie de pruebas irrefutables para que la CIJ entendiera que otros Estados no habían establecido un reconocimiento de la soberanía territorial marroquí en el Sáhara Occidental en el momento del inicio de la colonización española.

De todos modos, la descolonización de un territorio no autónomo no consiste en sustituir la competencia territorial de una potencia administradora, como era España respecto al Sáhara Occidental, por otra competencia territorial históricamente anterior sin el consentimiento de la población del territorio en cuestión, puesto que los derechos históricos solo pueden imperar cuando así lo decida dicha población en el ejercicio del derecho a la expresión de su voluntad.

Con Mauritania, aún tiene menos sentido hablar de vínculos jurídicos entre el pueblo saharaui y este país, pues Mauritania no era un Estado en 1884 y por eso se habla de “complejo mauritano” tanto en el dictamen de la CIJ como en el informe de la Misión Visitadora de la ONU.

Precisamente por entrar el alto tribunal en esta serie de cuestiones paralelas sobre el dictamen, no solamente desvió la atención sobre las cuestiones de fondo, sino que, aun siendo unas consideraciones de carácter formal, condicionarían del todo la posición de la CIJ respecto el quid del asunto. Por un lado, la corte internacional entró a pronunciarse sobre el carácter de los vínculos que hubieran podido existir entre Marruecos y Mauritania y la población del Sáhara Occidental en el momento del inicio de la colonización española, pero, por otro, el solo hecho de dirimir sobre la existencia de estos vínculos, así como sobre si el Sáhara Occidental era o no terra nullius en un momento determinado, ya implicaba repercusiones de algún tipo sobre el proceso de descolonización en cuestión, donde debe primar, como elemento esencial del mismo, el derecho a la libre determinación de los pueblos.

Resulta sorprendente también que, si el dictamen era meramente una opinión consultiva, la condición jurídica de España en el Sáhara Occidental no tenía por qué verse modificada por cualquier resultado que se publicara por dicho dictamen. Entonces, ¿qué sentido tenía que la CIJ valorase el carácter jurídico o territorial de, por ejemplo, los vínculos que hubieran podido existir entre la población del territorio y otros Estados vecinos un siglo antes? Como tribunal, no debía emitir una opinión consultiva más que sobre una cuestión jurídica. Si la cuestión no era jurídica, la corte debió rechazar emitir el dictamen que le fue solicitado y para el cual se le plantearon cuestiones de índole más académica, con un carácter más histórico que no jurídico.

Pero ya que la CIJ entró en las cuestiones jurídicas, podría, al menos, haber dejado una buena huella en la jurisprudencia de los procesos de descolonización. Sin embargo, la falta de firmeza del tribunal hizo que se desaprovechara una buena oportunidad para dejar una excelente impronta en la doctrina de la ONU sobre esta materia. Emitir una opinión consultiva promovida por Marruecos dando opción a interpretaciones que nada tienen que ver con las conclusiones del tribunal y haber entrado este en cuestiones paralelas a las del fondo del asunto solo sirvió para que Hasán II consiguiera su objetivo, que no era otro que postergar e incluso impedir la celebración del referéndum que las autoridades españolas estaban preparando para el Sáhara Occidental. Esta fue unas de las principales razones por las que el proceso de descolonización del territorio entró en un callejón sin salida, puesto que, de haberse rechazado la opinión consultiva, el referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui hubiera resuelto el conflicto de forma definitiva en aquel momento, es decir, ahora hace 50 años.

A pesar de todo, no había duda de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya había llegado a la conclusión de que no había existido ningún vínculo jurídico que hiciera reconocer ninguna soberanía marroquí ni mauritana sobre el territorio del Sáhara Occidental y de que no cabía ninguna limitación para que el conflicto se resolviera respetando el principio de autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referéndum libre y democrático.

Pero ese 16 de octubre de 1975, Hasán II se hizo suyo el triunfo del dictamen dándole la vuelta al sentido de su contenido para proclamar ante sus súbditos:

—¡No nos queda más que recuperar nuestro Sáhara, cuyas puertas se nos han abierto legalmente!

Hasán II anunció que habría una gran “marcha pacífica” integrada por unos 350 mil civiles marroquíes y que tenía la intención de hacerla entrar en el Sáhara Occidental. La marcha estaría “protegida” por las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, por lo que muy pacífica no iba a ser. Más bien al contrario.

También informó que, al día siguiente mismo del discurso que estaba ofreciendo, cualquier marroquí podría acudir a unas oficinas que se habían habilitado por todo el país para inscribirse y participar en la marcha, siendo él uno de los primeros en inscribirse.

Todo estaba ya previsto para que, en unos pocos días, echara a andar la Marcha Verde. Durante 12 días, los voluntarios serían conducidos en trenes procedentes de todas las provincias de Marruecos hasta Marrakech, de donde serían posteriormente transportados hasta Agadir y, finalmente, a Tarfaya, ya muy cerca de la frontera sur.

—No nos enfrentaremos a ningún obstáculo español que se presente ante nosotros —continuó Hasán II en su discurso —; España, por tanto, no tiene motivos para librar una batalla contra nosotros. Sin embargo, si nos encontramos con un elemento extranjero distinto a los españoles, no renunciaremos a nuestro derecho a defendernos ni detendremos nuestra marcha, dado que se tratará de repeler una agresión en legítima defensa – terminó amenazando el monarca alauita.

Lo que tenía que ser un día alegre y lleno de euforia para todos los saharauis se había convertido en un momento de profundo desengaño y preocupación. Por un lado, la amenaza de Hasán II parecía cernirse sobre el Sáhara Occidental en cuestión de días, mientras que, por el otro, la reacción de España era preocupante por la falta de firmeza ante Marruecos.

En unos pocos días, la Marcha Verde cruzaría el paso fronterizo del Tah iniciándose la invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y Mauritania, cuyos ejércitos penetraron en el territorio a sangre y fuego invadiéndolo por el norte y el sur respectivamente. El Frente Polisario, por su parte, no tuvo otra opción que iniciar una guerra de resistencia contra las dos potencias ocupantes que duró 16 largos años.

Tras un proceso de paz fracasado, los saharauis enfrentan actualmente, y desde noviembre de 2020, su segunda guerra de liberación contra Marruecos.

[1] Chiuj: plural de chej (notable, jefe de tribu).

[2] Convenio firmado en 28 de noviembre de 1884 por los indígenas de la costa de Cabo Blanco y el Sr. Bonelli, representante de la Sociedad Española de Africanistas. Documento disponible de la web del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental.

[3] Informe de la Misión visitadora de las Naciones Unidas al Sáhara Español, 1975. Disponible en el siguiente enlace: https://undocs.org/es/A/10023/Rev.1%5bVol.III%5d(SUPP)

[4] Tratado de paz y comercio entre España y Marruecos (1767).

[5] Tratado de paz, amistad, navegación, comercio y pesca entre Su Majestad Católica y Su Majestad marroquí; concluido y firmado en Mequinez a 1° de marzo de 1799.

(*) Imagen de cabecera: detalle de una fotografía de la sesión de deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental del 14 de julio de 1975 en La Haya (Países Bajos). / Fuente: web de Naciones Unidas