Este 17 de junio, se cumplen 55 años de la brutal represión que, en 1970, el ejército colonial de Franco ejerció contra una concentración pacífica en El Aaiún, capital del entonces Sáhara español. La manifestación había sido convocada por la OALS, la Organización de Avanzada para la Liberación del Sáhara. En aquella protesta, un número indeterminado de saharauis murieron y muchos otros resultaron heridos. Las autoridades españolas no escatimaron en medios para la represión que vino después y su líder, Basiri, desapareció tras ser detenido e interrogado por las autoridades españolas durante cerca de un mes. Nunca más se supo de él, aunque se dice que ahí debe estar, enterrado en alguna duna en las afueras de El Aaiún sin que, a día de hoy, más de medio siglo después, ninguna investigación oficial haya aclarado su destino final.

La España colonial consiguió terminar con la organización que lideró Basiri, pero lejos de desaparecer el espíritu de resistencia que había encarnado, este sirvió como embrión para la fundación del Frente Polisario, que recogería su legado para continuar la lucha por la liberación del pueblo saharaui.

Tras el ingreso de España en las Naciones Unidas en 1955 y su negativa a considerar el Sáhara español como una colonia por miedo a perder el territorio teniendo en cuenta la dinámica descolonizadora de entonces de la propia ONU, algunas tribus saharauis habían ido perdiendo la confianza en el Estado español como potencia colonial y, en consecuencia, habían ido engrosando las filas del Ejército de Liberación, un frente de liberación nacional a nivel regional que pretendía la expulsión completa de los franceses de todo el Magreb, aunque pronto los saharauis llegarían a constituir su propia marca: el Ejército de Liberación Saharaui (ELS).

Sin embargo, cuando, en 1957, fueron atacados simultáneamente Ifni y otros enclaves en el Sáhara español, España reaccionó ante esta importante ofensiva del ELS sellando un acuerdo con Francia para llevar a cabo, en 1958, la Operación Ouragan (Huracán), más tarde denominada Écouvillon-Teide, una serie de operaciones militares conjuntas entre españoles y franceses contra las milicias de los movimientos de liberación nacional tanto en el Sáhara español como en los países vecinos. Las fuerzas hispano-francesas consiguieron hacerse con toda la región en un par de semanas.

Tras la derrota, el Ejército de Liberación Saharaui se descompuso y sus miembros volvieron todos a su vida nómada sin otros propósitos que, como habían hecho siempre, perseguir las nubes y el camino que sus lluvias les marcaban para sus ganados[1]. Los siguientes, fueron unos años de relativa calma, aunque acabaron siendo muy duros porque una gran sequía azotó la región condicionando negativamente su forma de vida tradicional. Pero a nivel internacional, fueron unos años de gran esperanza para los pueblos que vivían sometidos al yugo colonial. El proceso de descolonización en África se aceleró en buena parte gracias a que, en 1960, las Naciones Unidas aprobaron una resolución que tenía como objeto principal declarar, por primera vez, que todos los pueblos sometidos a dominación colonial tienen el derecho a la libre determinación. A aquel año, se le llamó el año de África.

La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales fue aprobada por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960 y, entre otros puntos, los dos primeros establecían lo siguiente:

- La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.

- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

En el Magreb, ya se habían independizado Túnez y Marruecos en 1956 y, en la década de 1960, otros países de la región irían viendo cumplido su sueño de la independencia, como Argelia, que consigue poner fin a la colonia en 1962 después de una cruenta guerra. Los saharauis, en cambio, no solo contemplaban cómo sus pueblos vecinos iban conformándose como Estados, sino que conocieron que algunos de ellos reclamaban el Sáhara Occidental como propio. De hecho, parte del territorio saharaui ya había sido anexionado a algún país vecino, como la zona de Tarfaya, entregada por España a Marruecos en 1958.

Fue a partir de entonces cuando surgen algunas voces saharauis que se preguntan por qué el Sáhara Occidental no deviene también en un Estado independiente tal y como lo habían ido haciendo todos los países a su alrededor. En las altas instancias internacionales, también se ejercía presión y, el 16 de diciembre de 1965, las Naciones Unidas aprueban la Resolución 2072 (XX) en la que se reclama directamente a España que tomase “inmediatamente las medidas para la liberación de la dominación colonial de los territorios” del Sáhara español e Ifni.

Marruecos y Mauritania, por su parte, también reivindicaron como propio el Sáhara Occidental ante el IV Comité de la ONU, el de Política Especial y de Descolonización, y esto obligó al Gobierno español a mover ficha. El régimen de Franco reaccionó promoviendo un acuerdo con los chiuj[2] de las tribus saharauis para que estos firmaran, en marzo de 1966, unos documentos con los que los saharauis manifestaban su deseo de seguir con España. Este acuerdo fue ratificado en el mes de octubre por el 90% de los saharauis varones mayores de edad y llevado ante la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, por una delegación saharaui. A pesar de que estos documentos se presentaron ante el IV Comité de Descolonización, las Naciones Unidas aprobaron la resolución 2229 (XXI), de 20 de diciembre de ese año, con la cual reafirmaron expresamente “el derecho inalienable de los pueblos de Ifni y el Sáhara Español a la libre determinación” y se invitaba a España a que celebrase un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

Para intentar aplacar las voces que, tanto desde el interior del Sáhara como desde el exterior, reclamaban cada vez de forma más insistente la descolonización del territorio, el Gobierno español crea, al año siguiente, en 1967, la Asamblea General del Sáhara o Yemaa, un organismo que tendría, en realidad, poco poder efectivo en la provincia y que había sido concebido principalmente como un órgano consultivo y asesor debida la necesidad del régimen de disponer “de un Organismo que, con amplia base representativa, venga a completar el sistema actual de la organización sahariana, atendiendo con ello también a las sugerencias que en este sentido han formulado los naturales. Este Organismo, con el nombre de Yemáa o Asamblea General, servirá de aglutinante de las yemáas parciales y será la Institución que recoja y mantenga las mejores tradiciones del pueblo saharaui y el sentir de sus distintas fracciones”[3]. Pero este tipo de medidas adoptadas por el Gobierno español seguían sin satisfacer a las Naciones Unidas, que contemplaban cómo continuaban siendo vulnerados sus principios más básicos en materia de descolonización.

Las dilaciones de España ante la resolución del conflicto del Sáhara como colonia provocan que sean los propios saharauis quienes busquen su propia forma de avanzar hacia la liberación de su pueblo, sobre todo en vistas a la amenaza anexionista que representaban tanto Marruecos como Mauritania. Y es entonces cuando aparece la figura de Basiri. Este hombre se convirtió en el primer gran líder del nacionalismo saharaui, el que necesitaban los saharauis después de darse cuenta de que ni marroquíes ni españoles podían ser aliados en su lucha por la libertad.

Mohamed Sidi Brahim Basir, Basiri, nació en 1942 en Tan-Tan, localidad al norte de Tarfaya y muy cercana al río Draa. Que Basiri fuera oriundo de esta zona que España cedió a Marruecos cuando la Guerra de Ifni es significativo, pues fue testigo del trato que dispensaron, a partir de entonces, las autoridades marroquíes a la población saharaui, mucho más cruel y vejatorio que el que habían empleado las autoridades colonialistas españolas cuando el territorio aún dependía administrativamente de España. Sin embargo, Basiri logró acceder a la formación universitaria y viajó hasta El Cairo y Damasco para completar sus estudios de Periodismo. Allí conoció las nuevas ideas políticas que se debatían en los ambientes académicos de las principales ciudades del mundo árabe y bebió de las ideologías anticolonialistas internacionalistas del momento, así como de las socialistas y panarabistas del Egipto de Nasser y de la Siria del partido Baaz. En 1966 regresa al Magreb y fija su residencia en Casablanca, donde podrá trabajar en los periódicos El Assae y Chomoa escribiendo artículos bajo el pseudónimo de Basiri. Pero en 1968, el Ministerio de Información marroquí se alarma ante un artículo que el joven periodista llega a titular El Sáhara para los saharauis, provocando el cierre del rotativo que lo había publicado y que él huya del país para evitar represalias.

Basiri, que no había pisado antes el Sáhara español, llega a Smara y es acogido por la familia tribal, los Lebsir. Se ganará la vida con la venta ambulante de amuletos religiosos, pero pronto empieza a destacar entre la población local no solo por el conocimiento profundo que tiene del Corán, sino por sus ideas modernas y revolucionarias y, poco a poco, va conformando un reducido grupo de amigos con los que se planteará la organización de un movimiento nacionalista saharaui en forma de partido. Entre estos jóvenes, se encontraba Brahim Gali, actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En sus reuniones, discutían sobre la marginación que sufría la población nativa del Sáhara por parte del régimen colonial español, una administración que contaba con un sistema corrupto en la que también participaban algunos chiuj.

La discriminación llegaba también a la educación de los niños y jóvenes, puesto que esta consistía en adaptar las estructuras sociales tribales tradicionales a las necesidades de la colonia y muy pocos eran los saharauis que continuaban sus estudios en la Península o en Canarias. De hecho, casi ningún saharaui llegaba a ser universitario y, a principios de la década de 1970, tan solo había un médico y un abogado saharauis con título universitario superior y una docena más con diplomas técnicos avanzados. En cuanto a la carrera militar, el rango más alto al que conseguían acceder los saharauis era el de sargento, pero sin poder estar incluidos en la escala de suboficiales. Basiri y sus amigos no podían tolerar aquella discriminación colonial contra su pueblo y se conjuraron para trabajar a conciencia con el objetivo de ponerle fin.

Basiri y los suyos también reflexionaron sobre la amenaza que entrañaba la posibilidad de que España acabara entregando el Sáhara español a Marruecos y Mauritania, países que ya habían expresado sus intenciones anexionistas sobre el territorio. Para aquellos jóvenes idealistas, dejar que España procediera por sí sola en la descolonización del Sáhara Occidental implicaba un riesgo que, como pueblo, los saharauis no deberían estar dispuestos a asumir.

Poco a poco, fue fraguándose la creación de un partido que se había marcado, como primer objetivo, profundizar en la conciencia política de la sociedad saharaui para reivindicar, ante las autoridades españolas, derechos tan básicos como el desarrollo económico, social y cultural y, en definitiva, la autodeterminación. El partido planteaba un programa bastante moderado basado sobre todo en la formación de cuadros saharauis para trabajar en la administración colonial y cierta autonomía para la provincia que condujera, pasado cierto plazo de tiempo, a la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Esa organización estaba llamada a jugar el papel de autoridad nacional en un territorio colonizado. Para ello, y clandestinamente, pues la España de Franco no permitía la constitución en libertad de partidos políticos, se constituyó, en diciembre de 1969, el Harakat Tahrir Saqiya al Hamra wa Wadi ad Dahab, es decir, el Movimiento de Liberación de Saguía El Hamra y Río de Oro, una organización nacionalista que, en un contexto de descolonización regional, tenía como objeto principal liderar al pueblo saharaui hacia su libertad.

Su nombre se debía a los dos territorios que conformaban la colonia española, es decir, Saguía El Hamra y Río de Oro. Saguía El Hamra, en el norte, tenía una superficie aproximada de 82.000 km² y su nombre, “el río rojo”, hace referencia al río de cauce siempre seco que atraviesa el norte del territorio en dirección oeste y que desemboca en la costa atlántica cruzando El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Río de Oro, por su parte, era el territorio al sur del paralelo 26° N y que abarcaba una superficie de 184 000 km².

La Organización de Avanzada para la Liberación del Sáhara (OALS)[4], como también se llamaba a esta organización, fue creciendo y se expandió clandestinamente por todo el territorio saharaui en buena parte gracias a que su líder, Basiri, había grabado su ideario en una cinta casete Aiwa que sus partidarios hicieron correr por todo el Sáhara Occidental, hecho que facilitó bastante que su mensaje llegará a todos los rincones del país. Pero la organización no tardó en ser descubierta por los servicios secretos españoles. No obstante, el Gobierno español no inició ninguna represión de forma inmediata, sino que dejó hacer a sus miembros para que el movimiento nacionalista se dejara ver en público y poder detener así más fácilmente a sus líderes.

En la esfera internacional, España se encontraba en el punto de mira de las Naciones Unidas precisamente por la cuestión del Sáhara, y 1970 resultó ser, para la diplomacia española, un año bastante asfixiante en este sentido. Para contrarrestar dicha presión, el Gobierno franquista decidió mostrar, ante la ONU y la comunidad internacional en general, el supuesto apoyo que recibía el régimen por parte de la población autóctona de la colonia. Para ello, convocó un gran acto propagandístico en el territorio donde estuvieran presentes los chiuj tribales, altos cargos de la administración colonial y, sobre todo, la prensa internacional para que se evidenciara ante el mundo el respaldo de la población nativa a la integración definitiva de la provincia 53 en el Estado español. Esta reivindicación política en forma de acto institucional del régimen tenía que servir también para desmovilizar a la población saharaui que se identificaba con el nuevo movimiento nacionalista liderado por Basiri, que llegó a contar con 4.700 afiliados, y conseguir aislar a dicha organización para posteriormente poder darle el golpe definitivo y castigar a sus líderes.

Pero ese día, el 17 de junio de 1970, el acto que resultó ser multitudinario no fue el programado y organizado por las autoridades coloniales españolas en la plaza de África de El Aaiún, sino la contramanifestación de la OALS en el barrio de Jatarrambla, también llamado de Zemla, en las afueras de la capital. La convocatoria del nuevo movimiento revolucionario fue un éxito rotundo y culminó con la entrega de un memorándum que presentó la organización a Pérez de Lema, el gobernador general de la provincia de Sáhara, y en el que se expresaban sus principales reivindicaciones.

Hubo momentos de negociación, pero el gobernador español terminó por enviar a la Policía Territorial para dispersar a los manifestantes. Estos, que habían montado jaimas y pretendían mantenerse concentrados hasta recibir una respuesta en positivo del Gobierno, no cedieron ante la policía y esta cargó contra la multitud originando un enfrentamiento entre manifestantes y uniformados que solo hizo que empeorar la situación. La respuesta de las autoridades coloniales no fue otra que enviar a la Legión, que acabó abriendo fuego contra la población civil saharaui.

Hubo algunos muertos y bastantes heridos. En aquellos tres o cuatro días, prácticamente se llenaron las cárceles de miembros y simpatizantes de la organización. Basiri consiguió huir, pero los españoles dieron con él a los pocos días. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con él, pero todo apunta a que los soldados españoles lo mataron y ahí debe estar, enterrado en alguna duna en las afueras de El Aaiún. Fueron momentos difíciles, pues había mucha tensión en el ambiente, pero la movilización política se relajó bastante debido a que la mayoría de líderes habían sido encarcelados o habían huido dispersándose por el desierto adentro mismo del Sáhara español, o hacia otros territorios, como Canarias, Mauritania o en tierras saharauis al norte del paralelo 27° 40’.

En 1971, empezaron a liberar al resto de miembros de la OALS que aún no habían sido excarcelados. Sin juicios, algunos se tiraron muchos meses en prisión. Hubo quien se pasó más de un año entre rejas. Pero pronto se retomaron los contactos entre algunos miembros de la dirección de la organización y se llegó a la conclusión de que el método pacífico no era el que liberaría al pueblo saharaui y que el colonialismo entiende solamente un único idioma: el de la fuerza. Para ello, se tuvo que explorar otra vía, otra opción más posibilista, y se inició una movilización silenciosa que recorrió toda la tierra bidán[5] para tejer una red más extensa de contactos que propiciara la creación de un movimiento mucho más fuerte y duradero. Paralelamente a esto, se van organizando manifestaciones en Tan-Tan y otras ciudades fuera del Sáhara español en solidaridad con el movimiento de liberación saharaui, quien toma en consideración las muestras de apoyo venidas desde el exterior. En este contexto, se llega a la conclusión de que no hay otra opción que desencadenar la lucha armada. Pero no es hasta 1973 cuando se lleva a cabo la fundación de este nuevo movimiento de liberación, que será el Frente Polisario y que adoptará la lucha armada como método.

El espíritu de Zemla[6] había permanecido en la mente y el corazón de algunos jóvenes saharauis. La persecución y represión empleada por el régimen colonial español después de la manifestación del 17 de junio de 1970 llevó a algunos miembros de esa primera organización nacionalista saharaui, la OALS, y a otros activistas que se les unieron después a tomar todo tipo de precauciones para llevar a cabo acciones de propaganda y reorganización del grupo con el fin de constituir esta otra organización supuestamente mejor estructurada y más duradera. De esta manera, el renacimiento saharaui que significó la OALS de Basiri tendría su continuación en este nuevo movimiento, el Frente Polisario, que estaba llamado a liderar al pueblo saharaui en la lucha para su liberación.

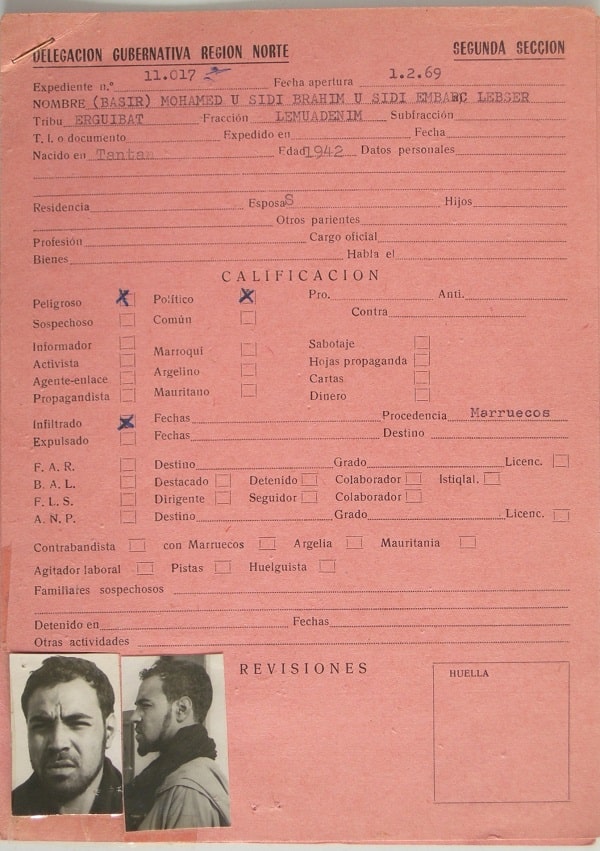

Fotografía de Basiri tomada por la policía española tras su detención. En sus manos, un cartel con su número de prisionero: B-2875. / Imagen extraída de la web de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA)

[1] A los saharauis, también se les llama Ulad el Mizna, los “Hijos de la Nube”.

[2] Chiuj es el plural de chej, notable.

[3] DECRETO 1024/1967, de 11 de mayo, por el que se modifica el de 29 de noviembre de 1962 sobre Ordenamiento de la Administración Local para la provincia de Sahara, creando la Yemáa o Asamblea General. BOE, 20 mayo 1967, núm. 120, p. 6782.

[4] Otros nombres más con los que se conocía también a esta organización eran el de Organización de Vanguardia para la Liberación del Sáhara (OVLS) o el de, simplemente, Harakat Tahrir.

[5] Bidán — relativo o perteneciente a la amplia zona geográfica y cultural conocida como Trab el Bidán, que comprende el Sáhara Occidental desde el río Draa como frontera norte, toda Mauritania y parte de Argelia y Malí.

[6] Pablo-Ignacio de Dalmases fue el primero en acuñar la expresión “El grito de Zemla” para referirse a los hechos ocurridos el 17 de junio de 1970 en el barrio de Zemla, o Jatarrambla, de El Aaiún. Siguiendo la tradición con la que la historiografía hispánica ha utilizado la denominación de “grito de …” (Dolores, Yara, Baire, Lares) para referirse a determinados hechos que supusieron un punto de partida de los movimientos emancipadores de algunos pueblos americanos, Dalmases dio forma a esta expresión valorando, según sus propias palabras y con acierto, la fuerza expresiva del término (en DALMASES, Pablo-Ignacio de, Huracán sobre el Sáhara, Editorial Base, Barcelona, 2010, p. 9).

(*) Imagen de cabecera: composición de detalles de la ficha policial de Basiri. / Elaboración propia sobre una imagen extraída de www.saharaoccidental.es

Muchas gracias por la info

A ti, Félix, por leer el artículo. Un saludo.